自分軸教習所を運営する、アイホージュの伊藤みつるです。

自分軸軸教習所では、自分らしく生きることを目的に

取り組みを行っています。

理由は2つあります。

一つは、人間は自分軸で生きるように、創られているから。

もう一つは、自分らしく生きることを阻む他人軸で、自らの欲を扱い続けることが、不自然極まりないからです。

他人軸の状態では、周囲に配慮した上で、自分を守ろうとするのですが、この動きを自分軸の観点で捉えると

不自然なのですが、他人軸で欲を扱っている場合、この方法をうまくいくと感じるのです!

だから、気づこうにも、気づけないのです。

でも、仮に気づいたとしても、必要な対応が取れる状態にはありません。

そのため、ヒト・モノ・コトを変えて他人軸を繰り返すしかない、という問題が起きているのです。

この不自然な状態から抜け出し、自分軸で生きられるようになるために

これが自分軸教習所で取り組んでいることです。

自分軸・他人軸とは何か

自分らしさとなる、自分の欲を自分が「どのように」扱うのか。

「どのように」に入るのが自分軸か、他人軸です。

軸には活動の中心という意味があります。

下記の記事で紹介しましたが、人生は、生きるとは、自分で自分の欲を扱うことの連続・積み重ね。

人生とは何か?何のために生きるのか?

その自分にできることは、「さまざまな制限がある中で、自分の内に発生した、欲を自分で扱うこと」のみ。

自分とは?自分らしくとは?自分らしく生きるとは?

詳しくは上の記事で触れていますが、自分の欲を扱うことが、自分らしさになる。

そのため、自分らしさになる、自分の欲を自分で「どのように」扱うのかが、大切です。

この「どのように」に入るのが、自分軸か、他人軸か、です。

今日の記事では、十数年に渡り、EFTタッピングの手法を使って、感情や思考・言動などをありのまま認めることで明らかにしてきた、自分軸・他人軸とは何かについて紹介します。

- 自分軸と他人軸の違いと特徴

- 自分軸と他人軸の判断の仕方

- 自分軸と他人軸の「自分との向き合い方」と「人間関係の築き方」の違い

- 他人軸で欲を扱い続けた人が抱える二つの問題

- 他人軸をやめて自分軸で生きるには

最後まで読むと、下記のことがわかります

自分軸と他人軸の特徴と違い

自分軸と他人軸の決定的な違いは、自分を活かすか、犠牲にするか。

自分とは?自分らしくとは?自分らしく生きるとは?という記事で

と紹介しました。

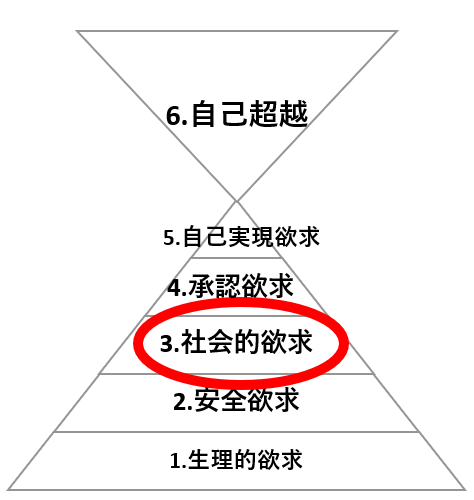

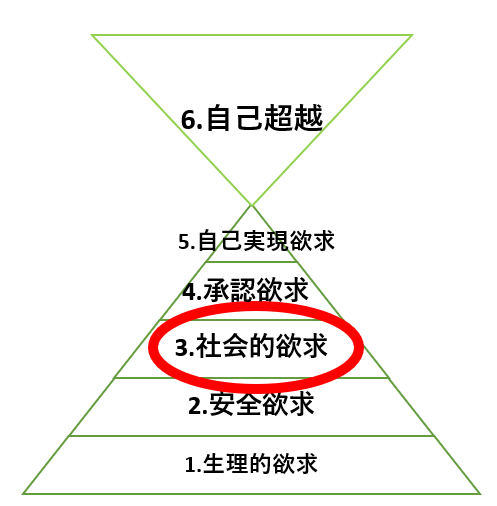

3段階目の社会欲求では、複数の社会に同時存在した状態で、ヒト・モノ・コトに対して生じる

- ~したいという自分の欲・意思

- ~したいという欲となり得るものである感情、感覚

を扱うのですが、これらを「活かす」のが自分軸。

「犠牲にする」のが他人軸です。

自分軸の特徴

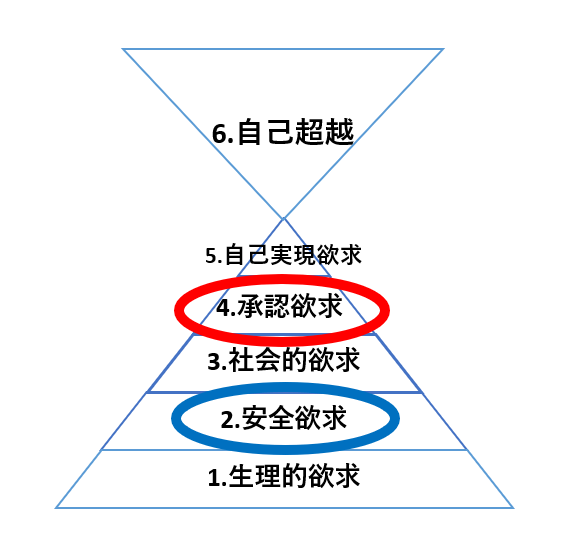

自分軸は、自分を活かすために、3段階目の「自分がどうしたいのか」を中心に、上下の欲求を満たします。

ヒト・モノ・コトに触れ、3段階目で、感情や感覚など欲となり得るものが、生じた時。

それを自分でありのまま認め、掘り下げて、まずは、3段階目の「自分はどうしたいのか」という欲・意思を引き出します。

引き出した答えを実現するために、自分は何をする必要があるのか。

誰に何を伝えるのかなどを考え、それを、4段階目の人間関係で実行。

5段階目でその結果を得ます。

この方法をヒト・モノ・コトを変えて、積み重ねます。

他人軸の特徴

他人軸は、4段階目の人間関係を中心に、上下の欲求を満たそうとします。

その目的は、2段階目で安心・安定を得るため。

4段階目で周囲の雰囲気・言動・態度などを通じて、無意識のうちに、承認を得た、得ないを3段階目で自分が判断し、2段階目で安心・安定を得る。

上の欲求を満たそうとする時は、3段階目の周囲に対する自分の判断・想像などを、4段階目の人間関係に持ち込みます。

「相手はこう思うだろう」と自分が思い感じ考えたことを事実と捉えて、人と接します。

相手が自分の望んだ通りの反応をすることを、無意識のうちに求めては、承認を得られた・得られないを自分が判断し、安心したり、不安になったりする。

ヒト・モノ・コトに触れ、3段階目で、感情や感覚など欲となり得るものが、生じた時。

これまで欲を扱い続けてきた、自分の内なる歴史が反応します。

そこから、無意識のうちに、4段階目の対人関係で、「他者からの承認が得られるかどうか」という自分の判断を基準に、3段階目で自分の在り方を考えたり、決めたりします。

- 周りにどう思われるか

- 周りがどう思うのか

- 自分がどのように立ち振る舞ったら、物事がうまく行くのか、期待に応えられるのか

- どうしたら絶対に、失敗せずに済むのか

- 人に迷惑をかけずに済むのか

- 人から嫌われずに済むのか

- 波風立てずに丸く収まるのか

など、3段階目で自分が考えたことを、4段階目の対人関係で実行するのですが、この対応で、上下の欲求が必ず満たせると無意識のうちに感じる状態にあります。

この対応は、思い込みとも呼ばれます。

実際は、周囲からの承認が得られた・得られないを、自分が判断しているに過ぎません。

そのため、物事がうまくいっているかどうかは別な話。

ですが、他人軸で欲を扱っているがために、このことには気づけずに、「周囲からの承認」と感じる状態になっています。

なので、承認が得られないと判断した場合は、思い描いた反応を引き出そうと、相手に執着してしまう。

そのため、周囲からの承認(と感じる自分の判断)を得ることに執着・依存することになるのです。

この対応によって、結果的に、ヒト・モノ・コトに対して生じる、3段階目の「自分はどうしたいのか」意思・欲は「犠牲になる」

だから、周囲の反応によって、表面上は、承認が得られたと自分が判断した場合。

物事がうまくいきそうと感じて高揚するかもしれませんが、そこ止まり。

内側は犠牲にしているので、満たされているはずなのに「モヤモヤ」しちゃう。

このように、自分軸と他人軸では欲の扱い方も、その目的も、異なるのです。

自分は自分軸?それとも他人軸?どうやって判断するのか

勘違いが起こりやすい自分軸と他人軸の判断方法

私は、好きなことややりたいことに貪欲だから自分軸だね!

ワクワクすることをやるから、自分軸だね!

いつも周りに気を遣って、思ったことが言えず、自分を犠牲にしているから、私は他人軸ね!

このようなことを思われるかもしれませんが、実際はそうとは限らないのです。

なぜなら、欲の扱い方や目的の他、言葉に含める意味が違うから。

なので

- 自分軸で、自分を犠牲にする、我慢する、人に配慮する、迷惑をかけないようにする

- 他人軸で自分がやりたいことをやる、ワクワクすることをやる、好き勝手に振舞う、言いたいことを言う

ということがあるのです。

表面的な「言動」や「正誤、苦楽」などで、自分軸か他人軸かを判断しようとすると、勘違いが起こりやすいのです。

自分軸と他人軸の判断基準は何?

自分軸か他人軸かを判断するには、ご自身の欲を扱う際の、内側の動きに注目する必要があります。

内側の動きとは

ご自分の欲を扱う際に

- 3段階目の自分の感情や思考を「ある」と、認識していくのが、自分軸

- 4段階目で、周りがどう思うのか、3段階目で自分が考えた、他者の動きに合わせて、自分の感情や思考、言動などを「あるのにない」「ないのにある」と認識することになるのが、他人軸

あるのにない・ないのにある とは例えば

- ネガティブに考えたらダメだからポジティブに捉えよう

- 「本当は嫌だ、やりたくない思っている」のに周りの期待を感じて「頑張ります」と言う

- 断ると相手を傷つけるから、OKを出す

- 怒られたくないから、表向きはやっているフリをしてその場を凌ぐ

- 迷惑をかけたくない一心で、全然大丈夫じゃないのに、笑顔で大丈夫と答える

などがあります。

前述した通り、自分軸の場合は、3段階目の「欲を扱う、自分の内側の動き」に視点や意識を向けます。

他人軸の場合は、4段階目の外側の誰か(やモノ、コト)の動きに、視点や意識を向けます。

視点が異なれば、感情や思考、言動などの扱い方も当然、違ってきます。

欲を扱う際の、中心となる、3段階目の「自分はどうしたいのか」扱い方も。

4段階目の、人間関係におけるコミュニケーションの取り方も。

2段階目の、自分や周囲の守り方なども違います。

当然、5段階目の「自己実現」も、6段階目の「自己超越」の意味も異なるのです。

これらの違いによって、自分軸と他人軸は、使い分けをすることはできません。

なので、内側の動きを知ることで、今、あなたが身に着け、日々使っている欲の扱い方が、自分軸と他人軸どちらなのかを判断する必要があります。

自分軸と他人軸は使い分けたりバランスを取ったりすることができない

自分軸と他人軸のバランスを取る。

使い分ける。

という話があります。

これは恐らく、他人軸の観点で「人間関係において、自分の意思・欲を活かしたり、犠牲にしたりするバランス」を指しているのではないかと思われます。

でも、自分軸と他人軸では、欲の扱い方も、目的も、言葉に含める意味も異なります。

そのため、自分軸・他人軸「どちらを使っているのか」であり、両方を使い分けたり、バランスを取ったりすることはできないのです。

これを理解するには、自分軸・他人軸がそれぞれ「自分の内側との関係」「他者との関係」をどのように築くのかを知る必要があります。

自分軸と他人軸|自分との向き合い方と人間関係の築き方の違い

自分軸の自分との向き合い方と人間関係

先ほど、自分軸・他人軸の判断基準の所で

3段階目の自分の感情や思考などを自分で「ある」と認識していくのが、自分軸

と述べました。

「ある」とは、「ありのまま認める」とも言います。

自分の思い感じ考えていることを、自らがありのまま認識していくことが、自分(の欲・意思)を尊重することにつながります。

これが、自分軸の自分との向き合い方です。

自分を尊重することで、自らの尊厳を守ることができます。

自分を尊重することができて、初めて、他者を尊重することができます。

人間関係においては、自分と相手の(欲・意思)違いを尊重し、必要があれば合意点を見出し、実行。

合意しなければ、合意しないことに合意する決定をします。

自分を尊重することが、自分や周囲の尊厳を守ることにもつながるのです。

他人軸の人間関係

他人軸の場合は

4段階目で、周りがどう思うのか(どうしたら周囲の承認が得られるのか)

3段階目で自分が考えた、他者の動きに合わせて、自分の感情や思考、言動などを「あるのにない」「ないのにある」と認識することになる

これが、他人軸の自分との向き合い方です。

このやり方では、人間関係は

- 自分と相手を犠牲にする

- どちらかを成り立たせようとすると、どちらかが犠牲になる

自分の内側を「あるのにない」「ないのにある」と自分が認識すると、当然、3段階目の自分がどうしたいのかはわからなくなります。

自分が考えた通りに、相手が動くことによって、承認が得られたと感じるため、思い描く反応が、周囲から得られないと自分が判断した時には、否定された、わかってもらえないなとと感じて、傷つきます。

立場や場合によっては相手に嫌味を言ったり、脅したり、試したり、泣いたり、怒鳴ったり、暴力を振るったり、暴言を吐いたり、無視したり、我慢してきたことを爆発させたりして、周囲に自分を認めさせようとします。

本人としては、周囲に配慮し、良いことをしているように感じるのですが、実際は、リアルな自分や相手の意向は無視。

自分が反対の立ち位置になることもあります。

他人軸の「自分の思い描いた通り」に執着したり、周囲からの承認と感じる、実際は、自分の判断で、うまくやれない自分を責めたり、裁いたりします。

でも、自らをありのまま認めていないために、これらのことに気付ける状態にはないのです。

わかりあえない他人軸と自分軸

自分軸と他人軸とでは、同じ日本語を使っていても、言葉を含める意味が異なるので、話がかみ合わず、分かり合うことができません。

例えば、Aさんが自分軸、Bさんが他人軸で、ご自身の欲を扱っているとしましょう。

自分軸Aさんが「やりたいことがある」と他人軸Bさんに話した。

他人軸Bさんは、内心では自分軸Aさんのやりたいことには、気乗りがせずに反対。

でも、立場上、思っていることが言えないと感じ、表面上は自分軸Aさんの意見に賛成した(自分を犠牲にした)。

このような時、他人軸Bさんは、遠回しな発言をして、自分軸Aさんに自分の気持ちを察して欲しいという態度を取るかもしれません。

他人軸のBさんにとって

- 自分軸の尊重は「自己中」「わがまま」「冷たい(自分に対する配慮がない)」と感じる

- 自分を犠牲にするとは「本当はやりたくないけれど断ったら相手を傷つけると感じて断れない、相手のために配慮している、頑張っている」などと感じる

- 自分とは違う、他者の意見は「自分を否定されたと感じて傷ついたり、わかってもらえない、馬鹿にされている、配慮がないなどと感じて腹を立てたりする

自分軸のAさんにとって

- 自分軸の尊重とは、やる・やらないを自分で決める、決めたことを実行する

- 自分と他者の尊重は、自分とは異なる意見を相手は持っているという前提のもと、合意するしないに関わらず、必要に応じて、まずは相手に話す

- 合意しないのであれば、それはそれで良く、次に進むだけ

- 他人軸の犠牲は、「あなたが、そうしたいからやっていること(それはあなたの自由だけれど、こちらは依頼をしていない)

- 自分を犠牲にするとは、自分を尊重した結果「自分がそうすると決めたこと」

違いによって、同じ日本語を使って、自分軸で対応したとしても、相手が他人軸で受け止めた場合は、話がかみ合わないのです。

反対も然り。

じゃあ、他人軸同士が分かり合えるのかというと、これは時と場合によります。

同じ他人軸同士でも「相手のことが、全く理解できない」と感じることが多々あるのです。

欲の扱い方が異なる、他人軸と自分軸。

もし場面によって使い分けたり、バランスが取れたりするなら、それは高度なテクニックを持ち合わせているということ。

だったら、自分軸だけで済む話。

自分らしさを犠牲にする、他人軸でわざわざ欲を扱う必要がない。

そもそも「自分軸・他人軸」が、問題にはなることもない。

他人軸をやめたい、生き辛い、疲れた、自分軸で生きるにはどうしたらいいのかとか、悩む必要もないはずなのです。

不自然な他人軸をやめて自分軸で生きるには

大人は他人軸で生きてはいけない理由がある

自分軸教習所では、自分らしく生きることを目的に、他人軸から自分軸へ軌道修正をする取り組みを行っています。

理由は冒頭で述べた通り、自分らしく力を発揮することを阻む、他人軸で自らの欲を扱い続けることが、不自然極まりないからです。

不自然な他人軸

人生とは生きるとは、自分の欲を自分で扱うことの連続・積み重ね。

欲を扱うことは、「自分らしさ」につながる。

なのに、他人軸の場合、「他者の承認と感じる自分の判断」で自らを犠牲にする。

うまくいかない時は、周囲の承認が得られないと感じる自分の判断で、自らを裁く。

自分だけではなく、相手にも犠牲を求める。

不自然だし、やる必要がないと思いませんか?

自分を犠牲にするとどうなる?

この不自然な方法は、「大人の自分がやりたいこと・やる必要のあることを諦め」「物事の先延ばし」をし「自分を非力にする」

ヒト・モノ・コトを変えて、他人軸を積み重ねると、周囲の目(と感じる、実際は自分の判断)がどんどん怖くなる

いわゆる「繊細」と呼ぶ状態になる。

傷つかないよう、自らを守るために、無自覚のうちに周囲に対し、特別な配慮(承認と安定)を求め、自分の望んだ通りの対応するよう、振舞うことになる。

他人軸は、対人トラブルを引き起こす原因になります。

ですが「周囲に配慮している」という思い込みによって「相手にわかってもらえない」と感じる結果に至ります。

自分は相手に配慮しているのに、相手がそれを理解しない。

だから相手が悪い。

どこまでも、4段階目の人間関係を中心に捉える特徴があるのです。

恐らく、周囲の人たちは、表面上に限っては、配慮してくれると思うのです。

でも、いくら周囲の配慮が得られたと自分が感じることができたとしても。

他人軸の積み重ねによって「大人の自分がやりたいこと・やる必要のあることを諦め」「物事の先延ばし」をし「自分を非力にする」ことをし続け、「周囲の目が怖くなる」と自分が感じる状態になった自分に対し、何の手も打たないのであれば、生き辛さが増します。

周囲の承認と安定は、他人軸で自分の欲を扱っている人にとって、大きなテーマです。

これらを、与えてくれると感じる、誰かを盲目的に信用し、騙されたり、利用されたりすることもあるので、注意が必要です。

他人軸で生きている人が抱える二つの問題

不自然なのに、一回、一回、他人軸で欲を扱うこと自体は、うまくいくと感じたり、大したことがないと感じたりします。

だから、ヒト・モノ・コトを変えて、他人軸で対応が取り続けられるのです。

ご自身の欲を他人軸で扱い続けて、現在に至っている場合、下記の二つの問題が生じています。

- 他人軸から抜けられない

- 自分軸での動き方がわからない

これらの2つの問題によって、他人軸の欲の扱い方のまま、他人軸の「自分がどうしたいのか」に沿って、周囲の承認を求める行動を取ることになる。

そうすれば、ヒト・モノ・コトが思い通りになると感じるからです。

このような背景があるため、他人軸の「どうしたいのか」は、ワクワクします。

そのため、他人軸の「どうしたいのか」を、自分軸の「どうしたいのか」と捉えて、行動します。

実際は、他人軸の「どうしたいのか」で対応し、周囲から承認を得られた・得られないで一喜一憂することになる。

思い込みで動いているので、物事がうまくいっているかどうかは別な話。

加えて、3段階目のご自身の内側をありのまま認めていないので、自分軸のどうしたいのかも、必要な対応もわからない状態です。

EFTタッピングを提供し続けて十数年が経ちますが、このまま、いきなり自分軸の「自分がどうしたいのか」に沿って動くのは、本当に無理がある。

別な記事で、自分で自分の欲を扱う時は、選択・決定の連続と述べましたが、一回、一回、つまづきがおこるのです。

そもそも自分軸の「自分がどうしたいのか」がわからない。

わかっても、

- 周囲の承認が得られる訳がない

- やりたくない、怖い

- こんなことをやっても何も変わらない、うまくいくはずがない

などと感じて、動けない。

他人軸で欲を扱い続けている方にとっての、自分軸のどうしたいのかは

- 主体的に行動する必要があるので、面倒臭いこと

- 他者からの承認が得られるはずがないと感じる、やりたくないことや怖いこと

仮に、動ける状態を作れたとしても、具体的に、自分軸でどんな対応を取れば良いのかがわからない。

結局、他人軸から抜けられないという所に行きつくのです。

他人軸をやめる努力が実らない理由

他人軸で、ご自身の欲を扱い続けてきている方の多くは、小さい頃から、他人軸をやめるための努力をしたり、その方法を探したりなさっています。

でも前述した2つの問題によって、他人軸からは抜けられないのです。

お金や時間、労力を費やして、改善のための機会や知識を得ても、欲を扱うという土台によって、必要な対応に結びつかず、自信や存在価値、安定感などを失っていく。

この状態を、周囲からの承認を得ることで、満たそうとするという、繰り返しになっている。

何が起きているのかがわからないまま、他人軸から抜けられずにいるご自身を裁いたり、責めたりする。

どこまでも、ご自分を苦しめることになる。

そしてこれが、物事の先延ばしとなるのです。

時間の経過と共に、問題が広がる原因になるのです。

行き詰まりが生じて、何とかしようと思った時には、どこから手を付けてよいのかがわからなくなっています。

自分軸教習所の取り組みは、この状態からスタートします。

他人軸をやめて自分軸で生きるには|自分軸の作り方

人生とは何か?生きるとは何か?で触れましたが、自分で自分の欲を扱う際には、下記の事柄が絡み合います。

これらが絡み合って、問題が大きく育っていきます。

- 時間

- 労力

- あらゆる人間関係(親子・パートナー・友人・同僚など)、

- お金

- 何かの体験をする

- 経験を得る

- 知識を得る

- コミュニケーションスキルを身に着ける

- 信頼・信用を得る

- 自信を得る

- 存在価値を得る

- 肯定感を得る

- 安心・安定を得る

- 心身の健康を保つ

- 寝る、食べる、排せつなど生理的なこと

など。

他人軸による対応の積み重ねで、問題が大きく育った現状に、必要な手を打ちつつ、自分軸で生きて行くために、自分軸教習所では、下記の取り組みを行っています。

一つの悩みを題材にする理由

なぜ「一つの悩み」を題材にするのか。

一概には言えないのですが「悩み」とは、以前、他人軸で対応し、必要な対応が取れかったために、生じているものであることが多いから。

そのため、題材にし、感情や思考・言動などをありのまま認めることで、まずは、ご自身が、過去に他人軸で欲を扱ったことを理解しつつ、この対応に伴い、生じた傷や痛み、自己否定などの後始末などをします。

その後に、自分軸の「自分がどうしたいのか」を引き出し、4段階目の対人関係で実行し、5段階で結果を得ます。

実践を通じて、何かしらの術や対人スキルを磨いたり、必要な経験や自信などを一つずつ積み重ねます。

必要最小限の包括的な対応

一つの悩みを題材に、必要最小限の、包括的な対応を取っています。

この取り組みを、ヒト・モノ・コトを変えて、積み重ねることで、「他人軸で対応していることに気付いて、 自分軸に軌道修正する」という癖が、少しずつご自身の中に根付いてきます。

大それたことをする必要はなく、まずは、日々、目の前のヒト・モノ・コトに対し、自分軸の観点で、他人軸→自分軸の順で、欲求を満たして行けば良いのです。

人は自分軸で生きるように創られている

自分軸の観点で、他人軸、自分軸、両方の欲求を満たし、自らを理解することで、人間関係において、他人軸で欲を扱っているお相手を考慮した対応も取れるようになります。

他人軸で欲を扱い続けてきた方が、自分軸を理解した時。

自分と他者の違いを尊重し、互いの尊厳を守るという、本当の意味で、人に配慮するようになります。

これまで犠牲にしてきた、自分と周囲の違いを尊重し、互いに刺激し合いながら、力を発揮し、発展することも可能になるのです。

特に、日本で生まれ育った方の場合、幼い頃から「他者への配慮」を言われ続けてきていますが、自分軸で生きることで、その良さが活きた上で、ご自身の持ち味も発揮できます。

本来、人間はそのように創られています。

今までは何とかなっていても、これからの時代を生き抜くためには、不自然な他人軸による欲の扱い方では、太刀打ちができなくなります。

シンプルかつ自然な方法で、欲を扱い、自分らしく力を出していく。

それが、当たり前になるだろうし、なっていくはずと捉えて、サービスを提供しています。